|

LES PC DE TIR

Les missiles étaient surveillés nuit et

jour et commandés à distance à partir de 2 Postes de Conduite de Tir (PCT),

construits sous terre, à 400 m de profondeur. Chaque poste de tir avait en

charge 9 zones de lancement. Le premier au Nord, PCT 2 se trouve dans la Drôme près de

Reilhannette et l'autre au Sud, PCT 1 dans le Vaucluse près de Rustrel,

à 30 km l'un de l'autre. Véritables bunkers dissimulés sous plusieurs

centaines de mètres de roche, les PCT ont été conçus non seulement pour

résister à toute attaque nucléaire, mais aussi pour éviter toute

intrusion grâce à de longues galeries à angles droit de près de 2 km de long. Les travaux du PCT 1

ont duré deux

ans de novembre 1966 à mars 1969, 74 000 m3 de roches sont

extraites, 40 000 m3 de béton coulé et 1200 tonnes de fer amenés. Le chantier du PCT 2 a démarré

en juillet 1969 pour se terminer en mars 1970. 94 500 m3 de roches

sont extraites, 46 000 tonnes de béton coulés et 1380 tonnes de fer

amenés.

L'entrée du PCT 1 de

Rustrel

L'entrée du PCT 2 de Reilhanette

|

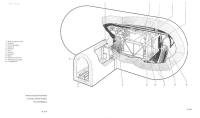

Le PCT,

Poste de Conduite de Tir.

Enterré sous la roche à plus de

500 m de profondeur, les postes de tir étaient complètement isolé

de la surface. La partie visible se composait d'une immense

plateforme bétonnée grande comme un demi terrain de football

entièrement clôturée et d'un fronton en béton long de 30 m sur

5 de hauteur. Une première clôture délimitait le site sur la

montagne, une seconde électrifiée délimitait la plateforme avec

un sas à double portail donnant accès à la conciergerie.

Le fronton épais de 2 m était

équipé de caméras et d'une porte blindée contre les tirs de

roquettes. Une "casquette" assurait l'entrée d'air

nécessaire à la ventilation du site.

Une porte

métallique protégeait la conciergerie, une sorte de hall

d'entrée, grand comme une salle de squash (41 x 17 m sur 6 m de

hauteur) avec ses murs de béton

brut, d'une propreté parfaite. Si le "concierge", à

l'abri derrière une glace sans tain donnait son autorisation, il

ouvrait une porte blindée donnant accès fameux long tunnel vers

le poste de tir.

|

|

Ce tunnel, de 6 m de diamètre est

comme une route, bordé de trottoir. D'ailleurs on y circule en

voiturettes électriques. Entièrement éclairé, il monte dans

la montagne sur près de 2 km. Première bifurcation à 350 m vers

la galerie des gaz brûlés, ainsi nommé car elle permet

l'évacuation des gaz consécutif à une explosion nucléaire

devant le PCT. Après passage devant les servitudes générales,

creusées dans la roche (46 m de long, 9 m de large et 7 m de

hauteur) on arrive 437 m plus loin à la galerie "anti

souffle". C'est une sorte de "chicane" de 200 m qui

permet d'éviter la propagation du souffle d'une éventuelle

explosion nucléaire devant le poste de tir. En tournant à

droite, on se dirige 260 m plus loin vers la capsule de tir. 10 personnes se relayant 24 heures sur

24 travaillent dans le PCT,

deux mécanos et 6 commandos chargés de la sécurité et les deux

officiers de tir.

On la nomme capsule parce que c'est

une pièce qui a la forme d'une capsule de médicament, grosse

comme une carlingue d'Airbus. Le poste de tir occupe la moitié

gauche du cylindre long de 25 m environ. Deux stations sont

installées face à la paroi latérale, distantes de 4 m l'une de

l'autre, l'ordre de tir devant être simultanée et en 2

exemplaires. Les deux officiers, lieutenants ou capitaines,

pilotes ou ingénieurs sont volontaires pour leur missions,

relayer les ordres venus d'en haut après vérifications sans se

poser de questions. Ils travaillent 24 heures d'affilé assis dans

des fauteuils de dentiste devant des consoles et des écrans

contrôlant l'état des 18 missiles répartis autour d'eux au

dessus de leur tête. 20 officiers de tir assuraient par

rotation la "garde" des PCT. D'abord affectés dans

l'une des deux escadres d'hélicoptères "Lubéron"

pendant 3 ans, ils étaient formés pendant 3 mois et demi avec 8

semaines de théorie, 25 séances de simulateurs avant d'obtenir

leur licence opérationnelle d'officier de tir. 10 mois après,

ils obtenaient le brevet de chef de quart de capsule de tir.

Chaque équipe passait au simulateur avant d'être mis à poste.

Cette salle

n'est pas comme les autres, elle est montée, suspendue sur des

ressorts amortisseurs au sein d'une caverne artificielle creusée

à même la roche. La caverne (8 m de diamètre, 28 m de long)

recouverte de 2 m de béton est entièrement tapissée d'un acier

spécial, dont les feuilles sont soudées selon des procédés

spéciaux afin d'obtenir une cage de faraday aussi parfaite que

possible.

Après la capsule de tir, un

dernier long tunnel de 1800 m menant au puit de secours,

fonctionnant sur le principe des galeries Égyptiennes. Sur trois

niveaux, des tonnes de sables obstrue le passage vers

l'extérieur. Pour se sauver, les

officiers devaient monter à une échelle, ouvrir la trappe

libérant un premier tas de sables avant de continuer leur monté

à travers deux autres "piéges" du même type.

|

La transmission

des informations télésignalisations, télécommandes, ordres entre les

zones de lancement et le PCT étaient réalisées grâce à un réseau

filaire couvrant toute la zone de déploiement. Contrairement à ce qu'on

a pu penser, nul souterrain entre les ZL. Si un PCT ne pouvait assurer les

liaisons avec ses ZL, l'autre prenait le relais contrôlant les 18 ZL. Bien

évidement, ces centaines de kilomètres de fils, câbles étaient

constamment surveillés par les commandos de l'air de l'Escadron de

Protection 21/200, appuyés par des patrouilles au sol, à pied, à cheval

et en l'air par des hélicoptères. Chaque "anomalies"

(coupures, intrusion) étaient signalé au PCT.

En secours, la transmission

était assurée par onde de sol, même en cas d'explosion nucléaire.

Chaque PCT était équipé d'antenne TOS longues de plusieurs centaines de

mètres disposées sous les trottoirs des galeries principales. Chaque ZL

était équipé d'antenne de réception enterré dans le sol et relié à

l'intérieur du silo au niveau -6m.

La transmission des ordres

depuis l'Elysée au PCT était assuré par 6 systèmes redondant.

Le réseau "Tigre", téléphonique et télégraphique utilisant

le réseau de France Télécom et les relais hertzien de l'armée. Le

réseau Vestale spécifique au SSBS utilisant les ondes troposphériques (basse atmosphère) et hertziennes. L'ordre part de Paris de la

présidence à l'Elysée. Il est relayé par Taverny (COFAS), en région

parisienne et par le Mont Verdun au dessus de Lyon. Deux relais de réception d'ondes

troposphérique

réceptionnent l'ordre sur le mont Ventoux, T1 à 1500 m d'altitude au pas de la Frache

et T2 à 1830 m au col des Tempêtes au sommet de la montagne. Comme pour les PCT et les ZL, les installations

pouvaient résister à une explosion nucléaire. Le bétonnage de ces

sites fut une entreprise délicate et difficile de par leur accès.

T2 et T1

Dernier relais de

transmission, vers les PCT, les sites V pour "vertical". Situés à 450 m de

hauteur, à

l'aplomb des capsules de tir des PCT, les

antennes de réception V1 et V2 sont à vue directe des terminaux T1 et T2. V2 culmine à

1030 m au pied du mont Ventoux et V1 à 1212 m au dessus de Rustrel au Sud.

Vue des antennes sous

les dômes et bétonnage des sites

Verticaux.

V1 et V2

Aux systèmes Tigre et Vestale étaient

associés le réseau de la Marine nationale, le réseau ASTARTE par avion

C160 et le réseau graphie phonie RAMES (Réseau amont maillé stratégique

et de survie). Ultime réseau, la

télévision par les émetteurs de TDF.

Le problème pour l’armement français

est d’un coté le déséquilibre entre les forces nucléaires et

conventionnelles et d’un autre coté les coûts immenses pour des projet

de défense. En améliorant la force de frappe, la France a dépensé

tellement d’argent qu’il n’en reste pas assez pour les forces

conventionnelles - comme les chars et les avions modernes.

Quel sera l'avenir de l'armement français ? Peut être la coopération

avec d'autres pays dans la construction de nouvelles armes comme en

témoigne l’Eurofighter ou alors peut être dans un système de défense

s’inscrivant dans la communauté Européenne, une idée qui sera très

longue à réaliser.

|