|

3 janvier, la campagne de

lancement V164 redémarre, elle avait été interrompue en octobre 2004 pour

préparer V165. Une troisième RSL est prévue le 12. Les clients satellite reviennent le 19 et Arianespace vise un lancement de A5ECA à partir du 11 février.

Pour 2005, Arianespace vise 5 à

6 lancements d'Ariane 5 dont le plus gros satcom du monde IPSTAR (allias Thaicom

4, 87 répondeurs en bandes Ku et 10 en Ka, 6735 kg) et l'ATV en fin d'année

avec la première Ariane 5 EVS (2 EAP P241, étage EPC H173 à moteur Vulcain-2

et étage EPS-V L10 à moteur Aestus).

L'année 2004 a terminé en beauté pour la société chargée de commercialiser

Ariane 5 avec la signature de 5 nouveaux contrats de lancement, pour Skynet 5A

et Skynet 5B (satcom militaire pour le compte du groupe européen EADS Astrium),

Corot (satellite d'observation stellaire) pour le CNES et deux Pléiades

(satellites d'observation de la terre) pour le CNES également. Les Skynet seront

lancés en 2006 et 2007 par Ariane 5, Corot par Soyouz 2.1B en 2006 (Baikonour)

et Pleiades par Soyouz 2 1B de Kourou en 2008-2009. Au total, Arianespace aura

ainsi remporté 12 contrats de lancement de satellites en 2004, 8 pour Ariane et

4 pour Soyouz. La société a ainsi un carnet de commandes de 40 satellites à lancer contre 33 il y a un an.

|

Quel est l'avenir d'Ariane ? La

question mérite d'être posée après une année 2004 où Arianespace qui gère les

lancements du lanceur Ariane 5 n'a pu réaliser que 3 tirs et dans la version

générique. Si les commandes ne se pressent pas ou sont simplement ventilées

artificiellement par des accords avec le Japon et ILS, il y a peu être des

questions à se poser. Si Ariane 4 fut un lanceur rentable économiquement avec

une cadence de tir très élevée pendant plus de 15 ans, c'est grâce à la navette

US, qui après l'accident de Challenger en 1986 a perdu le marché des satcoms.

Pour Ariane 5, il en est autrement. Ce lanceur a été conçue principalement pour

l'avion spatial Hermes. Dans la version commerciale, sa capacité devait

permettre de répondre à l'augmentation de masse des satcoms, en maintenant la

politique des lancements double. Le coût total du programme Ariane 5 est de 10

milliard d'euros, contre 13 pour Ariane 4. Le prix d'un lancement de satcom de

4500 kg est évalué à 55 millions $. Avec Ariane 5, en lancement double, le prix

devrait être de 110 millions $. Hors un lanceur du lot PA coûte 136 millions $.

La différence est actuellement compensée par le programme de l'ESA EGAS jusqu'en

2009. A partir de cette date, Ariane 5 se devra d'être "économiquement rentable"

pour Arianespace.

Y a t'il une alternative ? L'arrivée

du petit lanceur Vega dont le marché reste toutefois incertain et du Soyouz

russe qu'il va bien falloir rentabiliser, pose effectivement la question de la

pérennité d'Ariane 5 ou sa succession. Le

Soyouz doit être lancé dès 2006-2007

de Guyane. Les 223 millions d'Euros déboursés par l'ESA devront être

"rentabiliser" dans les 10 ans qui suivront. Ariane 5 sera t'elle "débarquée"

vers 2009-2010 quand Soyouz sera pleinement opérationnel et que l'Europe aura

acquis un accès entier à l'espace, notamment habité ? Avec Soyouz, la capacité

orbitale de l'Europe sera de 2900 à 3200 kg en GTO, très insuffisant pour les

gros satcoms (5000 kg) et certaines applications militaires. Le problème sera de

voir si le marché de ces gros satellites en vaudra le coup et de la voir un

successeur éventuel à Ariane 5.

Du coté industriel, la

restructuration du spatial européen depuis la création d'EADS Space en

2003 s'est accompagnée d'un plan de réorganisation avec notamment la

concentration des moyens technologiques sur un nombre plus restreints de

site, passant par le transfert de certaines capacités de production. une

démarche visant à optimiser l'utilisation des ressources, à atteindre

une taille critique suffisante et à mieux maîtriser les budgets limités

de la R&D. Premier dommages de cette réorganisation, le transfert de la

production et l'intégration des SPELTRA de Friedrichshafen aux Mureaux.

la seconde étape est aujourd'hui, le transfert de l'intégration de la

VEB de Toulouse à Brême. le 28 octobre 2005, un Airbus Béluga amenait la

dernière case 0006C à Brême chez EADS. Une politique qui vise pour les

clients à réduire les coûts et à l'industriel d'améliorer son

efficacité. Comme les étages supérieurs d'Ariane 5, EPS et ECA sont déjà

fabriqués et intégré à Brème, cela s'simplifie le processus et permet de

tenir les promesses envers les clients. Ce transfert de la VEB ne sera

complet que lorsque les équipes de Toulouse auront effectuer les tous

derniers tests électriques et acoustiques du modèle 0006C.

Depuis 1975, Toulouse,

c'était Ariane. Engins MATRA, MATRA-ESPACE, MATRA-MARCONI-SPACE, ASTRIUM

et EADS ASTRIUM fabrique les cases à équipements d'Ariane depuis 1977.

175 ont ainsi été produites, soit 28 cases AR1 à 3, 116 cases AR4 et 31

cases AR5 toutes versions. Toulouse développait aussi les plateaux ASAP

pour les charges utiles secondaires pour AR4 et5. Toulouse, c'était

aussi les prestations d'assistance technique pour 168 campagnes de vol à

Kourou qui a permit le lancement de près de 240 satellites et 50

passagers auxiliaires. Toulouse, enfin, c'était des équipes avec des

personnes: "Tout a démarré en 2002 avec l'effondrement de la téléphonie

satellite, les constellation Iridium, GlobalStar face au GSM terrestre

dira cet ingénieurs Toulousian. Un marché avec moins de satellite et

moins de lanceurs, on restructure entre brème, Toulouse et les Mureaux.

Toulouse devient l'usine à satellite de télecom, les Mureaux

l'ingénierie et brème, l'usine à lanceur. Après la création d'EADS,

l'équipe "développement" de Toulouse va pour la plupart chez Airbus

(A380, A400) et la production va sur les satellites en 2004. peu iront

en Allemagne."

|

11 janvier V164, Ariane 5 est

transféré en ZL 3 à 10 h 45 pour sa troisième RSL .

13 janvier V164, la troisième RSL (répétition système lanceur) du lanceur

est terminée. Cette revue a permit de valider les procédures de remplissage en

ergols de l'étage ECA ainsi que les opérations de compte à rebours jusqu'à

H-0. Les techniciens et ingénieurs vont maintenant analyser les données

collectées qui permettront de valider la date du tir le 11 février. Le lanceur

est ramené dans le BAF le 20.

3 février, V164, les satellites

Sloshsat/Maqsat B2 sont assemblés à l'adaptateur Ariane 5 qui sera lui même

installé sur l'étage ECA. La partie supérieure du SYLDA est ensuite

monté. Enfin au son sommet est posé le satellite Xtar EUR.

7 février, V164, mise en place

de la coiffe sur le lanceur Ariane 5. La lancement reste prévu pour le 11

février.

8 février, V164, Arianespace

repousse le lancement de 24 heures, lors de contrôles de routine, une anomalie

ayant été découverte sur un équipement sol. le décollage du lanceur V164

est prévu le plus tôt possible entre 19h49 et 21h10, le 12 février 2005.

| LES

CHARGES UTILES DU VOL V164 (8312 kg) |

|

Le

satellite SLOSHSAT

Flevo (Facility for Liquid Experimentation and Verification in

Orbit) ici en salle blanche à Kourou. C'est un petit satellite expérimental

pour l'étude de la dynamique des liquides dans l'espace. De l'eau

transporté dans le satellite sera filmé afin de comprendre ses

effets sur le contrôle d'attitude des vaisseaux spatiaux. D'une masse

de 128 kg, Sloshsat transporte 33,5 kg d'eau dans un réservoir de 87

litres. Flevo est un programme ESA, les PAys Bas et l'Allemagne.

Originellement, Sloshsat devait voler sur le Shuttle, mais n'ayant pas

trouvé de place, il a été transféré sur Ariane 5. |

|

MaqSat B2, Maquette

Satellite - Bas 2, 3500 kg, simule un satellite passager et sert de

support technologique pour Sloshsat, les expériences françaises

Boucle-Fluide, DVCAM (caméra filmant les évènements du lancement) et

TMA (Telemetry Assembly), un appareillage de 60 senseurs destinés à

enregistrer des paramètres de vol de l'ECA.

|

|

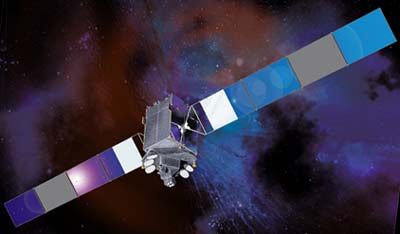

Le satellite de télécommunications

XTAR-EUR (3600 kg) est placé dans le SYLDA. Placé en orbite GEO calé par 29°

E, il couvrira une région allant de la côte Est du Brésil au sud-est

asiatique. XTAR, fabriqué par Space Systems/Loral, fournira des services de

communications gouvernementales et militaires, notamment aux Etats-Unis et à

l’Espagne.

|

Transfert du V164 sur la ZL3 le 11

février

ARIANE 5 V164

Le lanceur L521 est transféré

en ZL3 le 11 février dans l'après midi. Le décompte final démarre à T-11 h

30. A T- 5 h 30 commence le remplissage en carburant de l'étage EPC et ECA. La

séquence synchronisé automatique démarrera à T-16 mn. La séquence

synchronisée a pour but essentiel d’effectuer les mises en œuvre ultimes du

lanceur et les contrôles rendus nécessaires par le passage en configuration de

vol. Elle est entièrement automatique et conduite en parallèle jusqu’à H0 -

4 s par deux calculateurs redondés situés dans le Centre de Lancement de l’ELA

3. Les calculateurs effectuent les dernières mises en œuvre électriques

(démarrage du programme de vol, des servomoteurs, commutation alimentation

sol/batteries de vol, etc…) et les vérifications associées. Les calculateurs

effectuent les mises en configuration de vol des ergols et des fluides et les

contrôles associés ainsi que les dernières mises en configuration des

systèmes Sol, à savoir :

- Démarrage de l’injection d’eau dans les carnaux et le guide jet (HO - 30

s.).

- Aspiration hydrogène de mise en froid du Vulcain dans le guide jet (H0 - 18

s.).

- Allumage de l’hydrogène de mise en froid (H0 - 5,5 s.).

A partir de H0 - 4 s le calculateur de bord prend la gérance des opérations

ultimes de démarrage des moteurs et du décollage: il lance la séquence d’allumage

du moteur Vulcain du 1er étage à H0 ; il contrôle les paramètres du moteur

(entre H0 + 4,5 s et H0 + 7,3 s) ; il autorise l’allumage des Étages d’Accélération

à Poudre entraînant le décollage immédiat à H0 + 7,3 s. Tout arrêt de

séquence synchronisée après H0 - 16 mn ramène automatiquement le lanceur

dans la configuration H0 - 16 mn.

Le compte à rebours est

exemplaire, tout les signaux restant au vert jusqu'à 59 secondes du tir prévu

à 20 h 39. Un rouge ELA provoque un arrêt de près de 40 minutes, un

capteur de mesure de pression sur le lanceur ayant donné de mauvaises

indications. Le décompte reprend à T - 16 mn à 21 h 47 pour un lancement à

22 h 03 mn. Il est 22 h 03 mn lorsque Ariane V164 quitte l'ELA 3. Le vol,

propulsé est parfait, les EAP sont largué après 2 mn 21 s de vol, l'étage

EPC continue seul la propulsion jusqu'à 8 mn 47 s. L'allumage de l'étage ECA

équipé d'un moteur HM7B a lieu à 8 mn 57 s. Le lanceur est successivement

acquit par les stations de Natal (Brésil), Ascension, Libreville (Gabon) et

Malindi. Après un fonctionnement "nominal", l'étage ECA est éteint

à T + 24 mn 37 s. XTAR-EUR, la partie supérieure du Sylda et SLOSHSAT sont

séparé à T + 26 et 31 mn, la mission est un succès.

| Pour Ariane 5

ECA V164, les MPS ont été surchargés par l’ajout de 2,2 tonnes de

propergol dans leur segment avant. Chaque MPS pèse désormais plus de 271

tonnes, dont 240 tonnes de propergol. Cette quantité supplémentaire

permet d’augmenter la masse de la charge utile d’Ariane 5 d’environ

400 kg en orbite de transfert géostationnaire.

En parallèle, d’autres modifications ont

été apportées dans un objectif de réduction des coûts et de la masse

du lanceur : au niveau des tuyères réalisées par Snecma Propulsion

Solide, au niveau des systèmes d’accrochage arrière des MPS au corps

central d’Ariane 5 et aussi au niveau du procédé de fixation des

gouttières électriques des EAP qui sont maintenant collées directement

sur les moteurs.

Sur le vol 164 Ariane 521, les tuyères des

EAP, de configuration C, représentent une étape intermédiaire entre les

tuyères qui équipaient précédemment le lanceur et celles, de

configuration D, qui sont actuellement développées et seront utilisées

pour la première fois sur un lanceur Ariane 5 prévu en 2006. « Comme

les futures tuyères, celles d’Ariane 521 comportent un divergent aval

en 2 parties. Sa particularité est que la partie composite dépasse

sensiblement par rapport à la partie métallique. Cette nouvelle

définition permet, à iso performance , de réduire les coûts de

production , ce qui constitue un des objectifs majeurs du Programme Ariane

5.

|

Les paramètres calculés à

l'injection de l'étage supérieure cryotechnique (ESC-A) sont : Périgée :

249,9 km pour 249,9 (± 4) km visés, Apogée : 35 821 km pour 35 918 (± 260)

km visés, Inclinaison : 6,98° pour 7° (± 0,07)° visés. La performance

demandée au lanceur pour le Vol 164 était de 8 312 kg dont 3 772 kg

représentent la masse des satellites XTAR-EUR et SLOSHSAT séparés sur

l'orbite visée. Pour valider la performance du lanceur, la structure MAQSAT

d'une masse totale de 3 496 kg était intégrée au composite supérieur. Surfant

sur la vague de ce succès, Arianespace annonce une nouvelle commande avec

l'opérateur Brésilien Star One pour lancer le satcom Star One C2 en 2007. Ce

sera le 8eme satellite brésilien lancé par Ariane. Le carnet de commande

s'élève maintenant à 40 dont trois ATV pour ISS, trois Soyouz de Guyane et

deux de Baikonour. Jean Yves Legall pense pourvoir lancer 6 Ariane 5 cette

année. Deux autres Ariane 5 ECA partiront de Kourou avant la fin de l'année.

Une embarquera le satellite météo de l'ESA MSG 2 avec un satcom et une autre

un satcom, soit Instar 4A en milieu d'année, soit Galaxy 15, soit Wildblue,

soit Ipstar 1 ou JC Sat 9. Le plus changement est que les clients acceptent

maintenant de voler sur Ariane 5 ECA le plus tôt possible. Le premier vol de l'ATV

est donc repoussé à 2006 laissant son créneau pour un vol commercial.

Désormais, les lancements ne comporteront plus de numéros mais le nom des satellites

à lancer.

| Objet de

toutes les attentions lors du retour en vol d’Ariane 5 ECA, le moteur

Vulcain 2 a été développé et produit sous la maîtrise d’œuvre de

Snecma Moteurs, dans le cadre d’une vaste coopération européenne

rassemblant une quarantaine d’entreprises. Parmi ces sociétés, EADS ST

Gmbh s’est vue confier la chambre propulsive (partie centrale du moteur

qui comprend notamment la chambre de combustion et le divergent) et a

délégué, conformément au contrat passé avec Snecma Moteurs, le

développement et la production du divergent à Volvo Aero Corporation.

Techspace Aero, une autre société du groupe Snecma, était en charge de

vannes cryotechniques, et Avio devait réaliser la turbopompe à oxygène.

Snecma Moteurs était quant à elle directement responsable du

générateur de gaz, de la turbopompe à hydrogène et de l’intégration

de l’ensemble du moteur, réalisée sur son site de Vernon (Normandie).

42 essais, 19500 secondes de fonctionnement

La rupture du divergent du moteur Vulcain 2

ayant été à l’origine de l’échec du premier vol d’Ariane 5 ECA

(Vol 157, le 11 décembre 2002), Snecma Moteurs, aidé de ses partenaires,

a mobilisé toutes ses compétences spatiales et aéronautiques pour

remettre le lanceur en vol dans les meilleurs délais. Equipes

intégrées, calculs à la limite du savoir-faire mondial, expertises et

modélisations on été au cœur de cet effort géré comme un véritable

programme de développement.

Du côté des essais, 42 ont eu lieu au

total, entre janvier 2003 et juillet 2004, en France et en Allemagne,

accumulant plus de 19500 secondes de fonctionnement des moteurs Vulcain 2.

Trois moteurs ont été utilisés et sept divergents ont été testés,

avec une configuration qui a évolué.

Le divergent du Vulcain 2, qui n’avait

pas résisté aux très fortes contraintes subies lors du Vol 157, a été

entièrement revu. La nouvelle version - qualifiée, comme le moteur, en

juillet 2004 - comprend trois modifications principales. Pour la tenue

mécanique, une « jaquette » en alliage base nickel (2,28 mm d’épaisseur

et 40 cm de haut) est soudée à l’extérieur de la partie haute du

divergent (avant le tore de réinjection des gaz de turbines). Elle est

dotée de raidisseurs axiaux pour reprendre les mouvements de

fléchissement. De plus, la partie basse du divergent est renforcée par

des raidisseurs annulaires. Le divergent a également été raccourci de

quelques centimètres.

Dans le domaine thermique, deux autres

modifications majeures ont été apportées. D’une part, le débit d’hydrogène

liquide a été augmenté dans les circuits de refroidissement (la paroi

de la partie supérieure du divergent est constituée de 288 tubes

hélicoïdaux à section rectangulaire soudés les uns aux autres, dans

lesquels circule l’hydrogène liquide). A cela s’ajoute une

amélioration de la procédure de soudage, introduite par Volvo Aero, qui

renforce la tenue thermo mécanique de ces circuits.

D’autre part, une barrière thermique de

quelque dizaines de centimètres de hauteur en oxyde réfractaire (zircone

yttriée), déposée par plasma, est appliquée à l’intérieur du

divergent. Elle permet de rester en dessous des seuils thermiques qui

entraîneraient des modifications dans la structure interne de l’alliage.

Cette technologie est directement dérivée de celle utilisée par Snecma

Moteurs sur la chambre de combustion des moteurs M88-2 de l’avion de

combat Rafale. Mais elle est ici appliquée pour la première fois sur une

structure tubulaire.

Toutes ces adaptations ont permis de

renforcer le divergent, partie du moteur la plus exposée aux efforts

rencontrés en vol. D’autres améliorations du moteur Vulcain 2 - qui

avaient été prévues avant décembre 2002 pour les prochains vols - ont

aussi été introduites. « La turbopompe oxygène a été renforcée, c’était

une amélioration prévue pour plus tard, mais nous en avons profité pour

anticiper », explique Pascal Rallu, « et nous avons également

fiabilisé l’allumage de la chambre et augmenté la capacité du bloc

système de contrôle de roulis chargé de compenser un éventuel couple

de roulis. » Autant d’éléments destinés à accroître la robustesse

d’ensemble du moteur et donc la fiabilité du lanceur.

Techspace Aero conçoit et fabrique des

vannes destinées au moteur Vulcain 2. Ces équipements ont trois grandes

fonctions : la mise en froid, l’alimentation et la régulation du moteur

à propulsion liquide.

Sur les huit vannes de Techspace Aero qui

équipent Ariane 521, sept sont des vannes cryotechniques. Elles

fonctionnent en présence de fluides portés à - 183°C pour l’oxygène,

- 253°C pour l’hydrogène et - 269°C pour l’hélium. Deux sont des

vannes d’injection des ergols liquides (oxygène et hydrogène) dans la

chambre de combustion : ouvertes 1 à 2 secondes avant le point H0 (“ H

zéro ”) d’allumage du moteur Vulcain 2, elles marquent un instant

clé dans la séquence synchronisée du lanceur. On compte aussi trois

vannes de mise en froid du moteur : l’une est branchée sur la ligne

oxygène, l’autre sur la ligne hydrogène et la troisième met en froid

les roulements d’une turbopompe. Enfin, au niveau du sous-système à

hélium liquide de l’Etage Principal Cryotechnique (EPC), on trouve une

vanne de remplissage de l’hélium et une vanne de sécurité.

La huitième vanne fonctionne, elle, à des

températures bien plus élevées : jusqu’à plus de 1000°C. Il s’agit

d’une vanne de gaz chauds placée juste en amont de la turbopompe à

oxygène. Son rôle : régler l’admission d’un mélange gazeux

composé de vapeur d’eau surchauffée et d’hydrogène, pour entraîner

la turbine et assurer le point de fonctionnement du moteur Vulcain 2. C’est

une vanne à papillon qui fonctionne un peu selon le principe de l’admission

d’air d’un carburateur de voiture. C’est en fait la seule vanne qui

a été modifiée pour le nouveau moteur Vulcain 2. Elle a été

complètement redimensionnée pour supporter des pressions plus élevées

et rendre beaucoup plus précise la position du papillon à l’intérieur

de la vanne. Résultat : le rapport du mélange gazeux est optimisé au

cours de la trajectoire du lanceur. Le moteur Vulcain 2 est passé d’un

à deux points de fonctionnement, ce qui permet d’améliorer la

trajectoire en termes de flexibilité et de consommation, et de gagner 130

kg de charge utile (sur les 1300 kg gagnés au total grâce aux

modifications au niveau de l’EPC).

Au final, le nouveau moteur Vulcain 2 contribue

pour près d’un tiers à l’augmentation de charge utile offerte par

Ariane 5 ECA par rapport à l’Ariane 5 Générique. Le Vulcain 2

délivre une poussée de 1350 kN (130 tonnes) dans le vide, contre 1150 kN

(110 tonnes) pour le moteur Vulcain de la génération précédente.

webmag.safran-group.com, février 2005

On

reconnaît le Vulcain 2 à l’absence des lignes d’échappement le long

du divergent : les gaz éjectés, après combustion dans le générateur

de gaz et entraînement des 2 turbines, sont ré-injectés dans la chambre

de propulsion au niveau du tore appelé TEG que l’on voit au milieu du

divergent. La grosse ligne au dessus du

TEG est une ligne d’échappement turbine, la petite qui va jusqu’en

bas du divergent est la canalisation d’éjection de l’huile qui sert

à actionner les vérins hydrauliques du moteur (concept dit à huile

perdue). A l’intérieur du divergent du Vulcain, on distingue sur les 20

cm les plus bas une zone blanche : il s’agit d’une protection

thermique spéciale, revêtement permettant au matériau (Inconel) de

tenir thermiquement dans cette zone qui est la plus chaude.

L'allumage

complet du Vulcain prend environ 5 secondes, suivi d'environ 1 seconde

pour vérifier que tous les critères de bon fonctionnement du moteur sont

corrects. La poussée passe de 10 à 100% en 800 ms environ (contre 5

secondes pour un turboréacteur), ce qui est extrêmement contraignant. Au

moment du plein allumage, on note une forte réaction latérale du moteur

suite à une excitation qu'on appelle recollement de jet. Quand le jet

s'accroche dans le divergent, il ne le fait pas forcément de façon

symétrique ce qui entraîne une intégrale de pression plus forte d'un

côté que de l'autre. Les efforts résultants dynamiques (environ 10 Hz)

peuvent être extrêmement élevés et casser les ferrures d'ancrage du

moteur (exemple du LE7A japonais) ou endommager les vérins hydrauliques.

C'est un phénomène très complexe à modéliser et à maîtriser.

Sur cet allumage d'un

Vulcain 1, on voit très bien le disque de Mach et le déluge d'azote

gazeux,

le fameux tore azote, qui crée un genre de vortex pour évacuer plus vite

encore

les gaz de mise en froid du divergent et de démarrage du moteur.

On

voit bien le pincement du jet dû à sa sur-détente du divergent, et le

disque de Mach associé. Il résulte du

pincement du jet en sortie de divergent dû à la mauvaise adaptation du

divergent pour le sol : le Vulcain est optimisé pour fonctionner

dans le vide, donc sans pression atmosphérique. La pression de sortie est

alors de l’ordre de 200 mb. Au sol, avec 1 bar de pression atmosphérique,

le jet est pincé ce qui génère cette zone de concentration appelée

disque de Mach.

|

21 février, début de la

campagne de lancement V166 à Kourou avec l'arrivée des containers enfermant le

lanceur Ariane 5 , première GS qui doit mettre en orbite à la mi avril deux

satellites, dont Syracuse pour la DGA et Telkon pour l'Inde.

18 mars, Arianespace annonce

qu'elle lancera le satcom de SES AMC 18 en 2006. Concernant la campagne V166, il

s'avère qu'un des satellites devant être lancé par la première Ariane

5 GS (Syracuse 3A) ne sera pas prêt à temps pour un tir le 14 avril. Le vol serait

repoussé à juin en même temps que le troisième vol de l'ECA. En fait

le calendrier officiel dépendra de la disponibilité des charges utiles.

23 mars, Arianespace

lancera 7 charges utiles dans les 5 prochains mois avec Ariane 5. Quatre

tirs sont planifiés avant la fin de l'été, dont trois avec Ariane 5G.

Actuellement deux campagnes sont en préparation au CSG V166 et 167.

Compte tenu du report de V166 à mai ou juin, Arianespace devra réaliser 4 tirs

avant septembre, ce qui semble très ambitieux comme calendrier. D'autre

part, lors d'une réunion à Washington, les trois partenaires du "Launch

Services Alliance" parlaient d'une voix commune sur la possibilité

de moduler les lancements sur leur trois lanceurs différents. Mis à part

AMC 18, Arianespace devrait lancer un Skynet 5 britannique en gardant un

Zenith Sea Launch en secours. Eutelsat doit aussi confier son "HotBird

7A" à Ariane avant la fin de cette année ce qui obligerait

Arianespace a modifié considérablement son calendrier. La nouvelle

politique de la société ferait donc maintenant passer les nouveaux

clients et les revenants (comme AMC de SES) en premier par suite de

l'indisponibilité de lanceurs.

6 avril, Arianespace

confirme que le vol V166 est finalement annulé et c'est une Ariane 5 ECA

qui volera à la mi juin avec à son bord le satellite IpStar. Le lanceur

Ariane est victime d'un banal problème de disponibilité de satellite

finalement. Les données relatives au vol 164 sont presque toutes analysé

et aucun problème n'empêchera un autre vol vol cet été. IpStar d'une

masse de 6800 kg sera le seul passager du vol 167 prévu entre le 17 et le

24 juin. La campagne de vol 166 est donc suspendue et ne reprendra que

lorsque le satellite Syracuse (3700 kg) sera livré à Kourou. Si le

satellite ne devait pas être livré à temps, Telkon (1930 kg) sera

envoyé en orbite avec Spaceway 2 (6100 kg) ou Galaxy 15 (1760 kg).

Montage du lanceur V166

21 avril, Le lanceur V166 est maintenant complet avec

l'étage EPC, les deux EAP, la case VEB et l'étage EPS. V166 est

maintenant prévu pour le 28 juin.

2 mai, début de la

campagne du lanceur Ariane 522 V167 avec la mise en place de l'étage EPC

sur la table de lancement. Les EAP suivent le 4.

2 mai, transfert du lanceur

V166 du BIL au BAF.

10 mai, arrivée du

satellite Syracuse 3-A à Kourou. Ce satellite sera mis en stockage en

attendant un lancement soit sur V166 soit sur V167. Syracuse devait être

lancé avec Telkom 2 sur V166 en avril. Le lancement a été reporté au

28 juin, sans charge utile assigné pour le moment.

11 mai, V167, mis en place

de l'étage ESC A et de la case à équipement le lendemain.

16 mai, le lancement du

satellite militaire français Syracuse 3 étant assujetti à des

décisions politiques, c'est V167 qui partira en premier le 24 juin avec

dans sa coiffe deux satcoms, Spaceway 2 (6100 kg) et Telkom 2 (1930 kg). Ce vol sera aussi le

troisième d'une Ariane 5 ECA.

24 mai, V167, arrivée du

satcom Spaceway 2 à Kourou.

1er juin, Arianespace

annonce qu'elle lancera une Ariane 5 ECA le 25 juin prochain entre 0 h 03

et 0 h 36 TU. A bord de ce vol V167, deux satcoms, Spaceway 2 (6,116 kg)

et Telkom 2 (1,975 kg).

Telkom 2 à Kourou

6 juin, V167 un problème sur le

satellites Telkom 2 repousse le lancement de la troisième ECA. C'est

la première Ariane GS qui partira dans la nuit du 7 au 8 juillet avec le

plus gros satcom du monde, IpStar (6735 kg). Le 19 juin, le lanceur est

mis en sommeil.

Le 1er juillet, Ipstar est recouvert de sa coiffe.

Le 4 juillet, Arianespace annonce que le lancement de la première Ariane

5GS (523) est prévu le 11 juillet entre 06h40 et 08h40 TU, pour mettre

sur orbite THAICOM 4 (IPSTAR) pour l'opérateur thaïlandais SHIN

SATELITTE Plc. Arianespace lancera aussi fin août début septembre le

satellite militaire français Syracuse 3A à bord d'une AR5 GS. D'ici la

fin de l'année, 5 lancements sont programmés avec des Ariane 5 G. En

2006, seules 6 AR5 ECA seront lancés de Kourou, en plus de l'AR5 EVS de

l'ATV.

11 juillet, Arianespace

annonce un retard de quelques jours pour le lancement de V166.

18 juillet, Arianespace

repousse de nouveau de quelques jours le lancement du vol V166 avec le

satcom Ipstar. Une nouvelle date sera annoncée dans la semaine du 25

juillet. Le satellite n'est pas en cause, mais l'étage EPS du lanceur

qu'il va falloir changer. Une date sera annoncé prochainement mais les

équipes visent un tir vers mi août.

| ARIANE

523 GS |

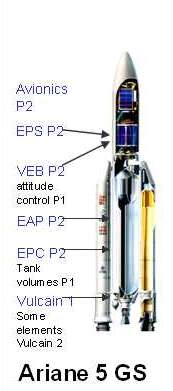

| Ariane

523 est la première version GS du lanceur européen.

C'est en 1998 avec le programme

Ariane 5 plus qu'Arianespace et l'ESA avaient décidé d'améliorer

la filière Ariane 5 afin d'augmenter ses performances en orbite.

Cette augmentation de performances impliquant de rendre l'étage EPS

rallumable en vol (AR5 EV) et de développer un étage cryogénique

(AR5E CA), rallumable en vol (AR5E CB).

Avec Ariane 5 de base, dite

version G (Générique), la charge utile est de 5360 kg en GTO,

lancement double pour les premiers vols, soit 500 de moins que celle

prévue. En 2002, elle atteint 6030 kg en GTO, lancement double

(6700 en lancement simple) après les quelques améliorations

apportés au lanceur.

Les premières modifications d'Ariane

5 se font dans le cadre du programme "Evolution". Elle se

concentre sur le composite inférieur avec l'augmentation de la

capacité en ergols de l'étage EPC (+ 15 t), l'augmentation de la

poussée du moteur Vulcain 1 (+ 20 %) et la réduction de la masse

des boosters EAP. La charge utile passe alors à 7350 kg en GTO, en

lancement double (+ 1000 kg).

Les améliorations du composite

supérieur se font dans le cadre du programme "Plus" avec

le développement de l'étage versatile rallumable en vol EPS et de

l'étage cryogénique ESC A et B. AR 5 ECA est aussi équipé d'un

nouveau moteur Vulcain amélioré, le Vulcain 2. La charge en GTO

lancement double atteint 8760 kg.

La version de base "G"

et a volé 13 fois (501 à 513). Avant de passer à la version ECA,

Arianespace avait décidé de "tester" certains éléments

du composite inférieurs sur la version G+. Les trois G+ construites

étaient équipées d'un moteur Vulcain 1, d'EAP de première génération

avec toutefois quelques améliorations, une case à équipement

allégée et un étage EPS avec réservoirs allongés. La capacité

en orbite passe à 6275 kg en GTO, lancement en double, soit plus

200 kg.

Après l'échec du premier ECA

(vol 517), Arianespace s'est retrouvé sans lanceur, puisque les

fusées en production étaient toutes des ECA. Il a été décidé

de modifier quelques AR5 ECA en version de base G afin de continuer

les tirs en tenant compte des modifications apportés par l'échec

du 517. Ces "nouveaux" lanceurs, les AR5 GS (Générique

Standard) sont désormais la référence de base pour

Arianespace.

Ce sont des lanceurs avec des

éléments du lot P2, l'étage EPC Hybride (H173), les EAP 241, l'EPS

rallumable en vol, la case à équipement (avec SCA externe). Le

moteur reste un Vulcain 1 avec quelques éléments du Vulcain 2. Sa

performance est légèrement inférieure à la G+, soit 5780 kg en

GTO en lancement double. |

|

24 juillet, Arianespace annonce

le lancement de V166 le 11 août prochain. L'étage EPS a été changé à la

suite de problèmes découverts lors de son remplissage en ergols.

9 août, V166 transfert du

lanceur en ZL 3. Le lancement est prévu le 11 à 6 h 39 TU.

ARIANE 5 V166 (IPSTAR)

Le compte à rebours final

démarre à 19 h 09 TU le 10 août. Suit le remplissage de l'étage EPC à

1 h 49 TU. A T-7 mn démarre le séquence automatique. A H-15 s, le compte

à rebours est arrêté, suite à un rouge sur l'ELA. Selon Jean Yves

Legal il s'agirait d'une mauvaise lecture de données des allumeurs de la

table de lancement. Un problème similaire avait repoussé le tir V157 en

2002.

A 8 h 17, le compte à rebours reprend à T-7 mn. 8 h 20, Ariane 5 quitte

sa table de lancement. Le vol est "nominal" avec le largage des

EAP à T+ 2 mn 20 s et l'allumage de l'étage EPS à T + 10 mn. 8 h49,

après 28 mn et 29 secondes, Ipstar se sépare du lanceur.

25 août, début

de la campagne de lancement de V168. Le lancement est prévu fin septembre

avec le satellite militaire français Syracuse 3A et le satcom Galaxy 15.

2 septembre, V168, la case à équipement VEB est hissé sur le

lanceur. Arianespace va lancer 3 Ariane 5 avec 6 charges utiles d'ici

la fin de l'année. Pour 2006, 6 missions sont prévues.

Le 6 septembre, Arianespace signe un contrat de lancement avec Shin

Satellite pour le lancement du satellite Thaicom 5 en 2006. D'une masse de

2800 kg, il est le 5eme satellite lancés par Ariane depuis 1993 et

remplacera au dessus du pacifique les deux premier Thaicom.

16 septembre, V168, transfert du

lanceur vers le BAF.

24 septembre, V167,

arrivée du satcom Telkon 2 à Kourou.

24 septembre, V168, Arianespace

annonce un report de quelques jours du lancement V168 suite à un

problème sur le lanceur. Le lancement prévu le 29 septembre avait déjà

été repoussé de 7 jours. Le 28, elle annonce que V168 s'envolera dans

la nuit du 13 au 14 octobre entre 22h32 et 23h56 TU.

Remplissage de Syracuse le

28 septembre et mise en place sur l'étage EPS le 7 octobre

ARIANE 5 V168 (SYRACUSE - GALAXY

15)

Le lancement a lieu le 13

octobre à 22 h 32 Tu après un décompte sans histoire. Les boosters EAP

sont largués à T+ 2 mn 23 s, suivit de la coiffe à T + 3 mn 30 s.

L'étage EPC assure seul l'ascension du lanceur jusqu'à T + 10 mn 8s.

L'étage supérieur EPS prend le relais pendant 17 minutes jusqu'à T + 27

mn. Syracuse se sépare du

composite à T + 29 mn suivit de Galaxy 15 à T + 36 mn. Ils seront calés

en orbite GEO par 47° O et 133° E. C'est le 3eme tir cette année. Le

prochain, V167 est prévu en novembre avec une Ariane ECA et deux satcoms.

17 octobre, V167, reprise de la

campagne de lancement.

20 octobre, V167, transfert du

lanceur du BIL au BAF. Le lancement des satcoms Spaceway 2 et Telkon 2 est

prévu le 9 novembre.

Transfert du Ariane 522, intégration

de Spaceway 2 et mise en place de Telkon sur l'ACU le 28 octobre

Mise en place de Spaceway

sur le SYLDA et mise en place de la coiffe le 31 octobre

1er novembre, V167, Arianespace

annonce que le lancement est prévu le 10 novembre entre 23 h 44 et 00 h

29

TU.

10 novembre, V167, Arianespace repousse le

lancement de 48 heures "afin de procéder à des vérifications complémentaires".

Début de la campagne de lancement du lanceur V169.

12 novembre, V167, le lancement

est de nouveau reporté "à la suite d'une difficulté intervenue dans la

mise en oeuvre du lanceur", annonce Arianespace. En fait il s'agit d'un

problème de tenue en pression d'inertage azote du caisson hydrogène ESC dans

le mât de la table qui a causé un arrêt chronologie sur rouge Ensemble de

Lancement vers H0 - 4h.

13 novembre, la tentative de

lancement a de nouveau été arrêté à cause d'un problème d'environnement thermique inter-étages

EPC/ESC. La chronologie a été arrêtée vers H0 - 8h et le lanceur va être transféré au BAF en fin de journée pour investiguer et réparer l'anomalie.

un flexible qui amène l'azote et l'hélium au lanceur a souffert du vent,

provoquant une fuite. Il doit être changé dans le bâtiment d'assemblage

final.

ARIANE 5 V167 (SPACEWAY 2 -

TELKON 2)

Le lancement

a lieu le 16 novembre à 23H46 GMT après un compte à rebours sans

problème. Le vol propulsé est "nominal" et permet 34 mn plus

tard de libérer les satcoms Spaceway 2 et Telkon 2.

Le satellite Spaceway-2, 6100 kg au décollage, est l'un des plus gros

satellites de télécommunications du monde. Construit par Boeing

Satellite Systems, sa mission sera entièrement consacrée à la

transmission d'émissions de télévision haute définition en directe aux

Etats-Unis pendant plus de

12 ans.

Telkom-2 doit assurer des services de téléphonie, ainsi que des

transmissions d'images et de données pour l'Asie

du Sud Est et du sous-continent indien pour l'opérateur PT.Telekomunikasi

Indonesia Tbk.

Il s'agissait de la troisième mission d'une Ariane-5 dans sa version la

plus puissante, et de la quatrième d'une Ariane depuis le début de

l'année 2005.C'est aussi la 168e mission d'une fusée Ariane depuis leur

mise en service en décembre 1979.

17 novembre, mise en place sur la table de

lancement n°1 de l'étage EPC du lanceur 525. Ariane devra lancer le

satellite indien Insat 4A et le satellite météo MGS 2. Le satellite est arrivé au Kourou le 21 juin

dernier et mis en stockage pendant 117 jours. le 31 octobre a commencé sa

préparation, la campagne de tir à démarré le 10 novembre.

Le satellite météo de

l'ESA MGS 2 et Insat 4A dans leur bâtiment de préparation à Kourou

Le 23 novembre, hissage de

la case à équipement et de l'étage EPS.

Remplissage MSG 2 le 29

novembre au SA

Le 8 décembre, V169,

transfert du lanceur du BIL au BAF.

Insat 4 en salle blanche

14 décembre, mise en coiffe

d'Insat 4B. A droite MGS 2.

13 décembre, Arianespace

et l'ESA signent le contrat de lancement des télescopes Herschel et

Planck pour le premier semestre 2008. Les deux sondes seront lancés par

une ECA et injecté au point de Lagrange L2 à 1,5 millions de km de la

terre.

Hershel aura deux objectifs principaux observer l'univers froid à la

recherche de la formation d'étoiles et de galaxies et étudier la composition

chimique des atmosphère autour des corps célestes. Le miroir du

télescope mesure 3,5 m de diamètre, le plus gros jamais lancé.

Construit par Alcatel Alenia Space, il pèse 3300 kg au lancement.

Planck analysera les radiations cosmiques laissées lors de la formation

de l'univers. Comme Hershell, il est construit par Alcatel Alenia Space et

pèse 1800 kg au lancement.

21 décembre, le lanceur

525 est amené en ZL 3. La fenêtre de lancement de 28 mn s'ouvre à 23 h 33 heure de Paris.

ARIANE 5 V169 (MSG 2 -

INSAT 4A)

Le lancement

a lieu le 21 décembre à 21 h 33 TU après un compte à rebours sans

problème. Le vol propulsé est "nominal" et permet 29 mn plus

tard de libérer les satellites indien Insat 4 construit par l'ISRO (3080

kg et 7 mn plus tard de MSG 2 construit par Alcatel Alenia Space (2030

kg). Insat 4A est le 11eme satellite indien lancé par Arianespace et MSG

est le 6eme Meteosat lancés par Arianespace depuis 1981 et géré par

Eumetsat depuis Darmstadt en Allemagne.

Il s'agissait de la 21eme Ariane 5 de série et de la 5eme Ariane depuis le début de

l'année 2005.C'est aussi la 169e mission d'une fusée Ariane depuis leur

mise en service en décembre 1979.

| Le vol

525 est le dernier vol d'une série de 5 où le CNES a pu observer

et étudier la trajectoire de l'étage EPC après sa mission. Avec

Ariane 5, l'impact de l'étage EPC s'est rapproché des terres

émergées, alors qu'avec Ariane 4, les étages retombaient en des

endroits très éloignés des terres émergées. Les contraintes

pour les populations, l'environnement détermine une trajectoire

pour Ariane 5 qui engendre une perte de ses performances. De plus

selon les versions du lanceur, son orientation et sa vitesse au

moment de la séparation influe sur sa trajectoire de retombée et

la zone d'impact. De puis 10 ans, la trajectoire de l'EPC fait

l'objet d'études systématiques (518, 521 et 525).

La trajectoire de l'EPC est calculée

par des logiciels et matériels traditionnels, mais aussi observée

in situ par des moyens aéroportés comme l'avion Zero G de

Novespace. A bord de l'A300, la trajectoire est suivie par des

radars VHF et filmée en vidéo. La vidéo permet de caractériser

le mode de rupture de l'étage, d'observer la phase de passivation

(dépressurisation de l'étage) pendant laquelle l'étage tourne sur

lui même. L'observation permet de "voir" le nombre et la

taille des débris produits lors de la rentrée de l'étage et leur

impact au sol. Lors des derniers vols, l'observation a confirmé les

prévisions. L'étage cède sous la pression aérodynamique, sans

exploser. L'étage se casse en deux, mais retombe dans une zone

relativement restreinte par rapport aux sauvegardes mises en

place.

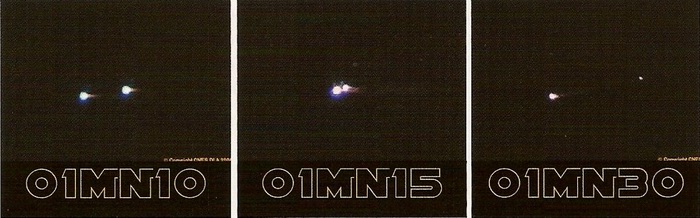

La première photo est

prise au moment de la rupture de l'étage, 1'10" après le

début de la rentrée atmosphérique à 120 km d'altitude. Les deux

secondes se passent après. tout va très vite, l'EPC rentre dans l'atmosphère

à la vitesse de 7000 m/s.

Le prochain contrat pour la DLA

(Division des Lanceurs Ariane) sera l'observation de l'étage EPS

après la mission ATV. |

|

Date

|

Vol

|

Lanceur

|

Satellites

|

Commentaires |

| |

| 12/02/2005 |

V164 |

AR5

ECA

521 |

XTAR-EUR

(Espagne)

Sloshsat FLEVO |

Vol

de démonstration AR5 E.

Premier vol EAP 241 (+2500 kg sur le segment S1)

|

| 11/08/2005 |

V

166 |

AR5GS

523 |

IPSTAR

(Thaillande) |

Première

AR5 GS

Le plus gros satcom du monde 6735 kg |

| 13/10/2005 |

V

168 |

AR5

GS

524 |

Syracuse

3A (3500 kg France) +

Galaxy 15 (1760 kg) |

|

| 16/11/2005 |

V

167 |

AR5

ECA

522 |

Spaceway

2 (6100 kg) +

Telkom 2 (1975 kg) |

|

| 21/12/2005 |

V169 |

AR5

GS

525 |

Insat

4 (3200 kg) +

MSG 2 (2100 kg) |

La

dernière AR5 GS |

| |

|