|

Janvier,

Arianespace affiche un CA de 1

milliards d'euros et affiche un

carnet de commandes d’une valeur de

plus de 3,2 Md€ (sans prendre en compte cinq pré-réservations

institutionnelles passées en 2020), soit plus de trois ans d’activité.

Ariane 5, Soyouz, Vega et Vega C, Arianespace sont les 4 lanceurs dont

devrait disposer AE depuis le CSG. AE prévoit pour 2021 une cadence d’au

moins un lancement par mois (si les satellites sont prêts), entre la

poursuite du déploiement de la constellation

OneWeb, la réalisation d’au moins trois missions Ariane 5, le retour en

vol de Vega et la mise en service de Vega C. Le 31 octobre, une Ariane 5

doit expédier le très attendu télescope James Webb de la

NASA vers le point de Lagrange L2,

situé à 1,492 million de kilomètres de la Terre. La société qui

commercialise Ariane depuis 40 ans doit aussi satelliser 4 nouveaux

satellites militaires français : Syracuse 4A, le

premier des deux satellites géostationnaires de télécommunications de

nouvelle génération des Armées françaises (sur Ariane 5ECA), ainsi que

trois satellites d’écoute Ceres,

destinés à l’orbite basse (sur Vega C). Il reste encore huit Ariane 5 à

lancer d’ici la fin de 2022. Ariane 6, désormais attendue à partir du

deuxième trimestre de 2020 pourrait effectuer jusqu’à trois missions en

parallèle de l’exploitation d’Ariane 5.

En décembre 2020,

EUMETSAT a rejoint les signataires de la «déclaration commune sur

l'exploitation institutionnelle d'Ariane 6 et de Vega C» en faveur d'une

préférence européenne pour les lanceurs en mission institutionnelle en

Europe, initiée par l'ESA en octobre 2018.

Dans ce cadre, Arianespace et EUMETSAT consolideront le planning de

lancement des satellites Meteosat de troisième génération (MTG) et Metop-SG,

déjà dans le carnet de commandes de lancement d'Arianespace, ainsi que leurs

successeurs - ouvrant la voie aux lancements sur Ariane 6 et Vega C

.

EUMETSAT confirme également l’option pour le lancement par Arianespace de

son satellite d’imagerie MTG-I2 de troisième génération et l’a converti en

mission avec Ariane 6.

MTG-I1 reste planifié sur Ariane

5 ECA, MTG-S1 va d'Ariane 5 à Ariane 64, si le lanceur est disponible et MTG-I2

est confirmé sur A64. Chacun des satellites Metop-SG A1 ad B1 sont sur des

lancements par des Soyouz Fregat, mais EUMETSAT envisage de les lancer sur

une AR62.

Janvier, le lancement V254

prévu le 4 mars sera probablement repoussé à avril ou mai. Arianespace doit

modifier la coiffe du lanceur avant le lancement du télescope JWST en

octobre et avoir 2 satcoms en préparation au CSG. Suivront ensuite VA255 (SES-17,

Ovzon-3), le JWST sur VA256 et MEASAT-3d-

Syracuse 4A (Comsat-NG 1) sur VA257.

Table Ariane 5.2

Mars, le problème de coiffe

Ariane 5 affecte aussi le lanceur US Atlas 5 qui utilise la même structure.

Selon Ruag, le fabriquant, la cause a été trouvé et les vols pourraient

reprendre en juin.

SES 17 en intégration est prévu sur VA255

Mai, le télescope James Web

qui doit être lancé en octobre accusera certainement un petit retard.

retards non pas du à cause du télescope proprement dit mais à cause

d'anomalie sur le lanceur Ariane 5. En effet, lors des derniers vols du

lanceur en février et aout 2020, des anomalies ont été constatés, les

coiffes ne se sont pas séparées de façon nominale, provoquant des vibrations

au dessus des limites admises sur les satellites. ArianeGroup, Ruag (qui

construit les coiffes) et Arianespace prennent ce problème très au sérieux.

Ce soucis immobilise aussi le lanceur US Atlas 5 qui utilise le même type de

coiffe. La société suisse Ruag dit avoir trouvé l'origine du problème

(contrôle de la dépressurisation en vol avant largage) et travaille sur sa

correction avec un changement de conception de la

coiffe, suivi de tests sur les 2 lancements avant le JWST pour une

décompression plus douce et plus complète sous la coiffe avant largage.

Depuis ce dernier

lancement, Ariane 5 est immobilisée au sol le temps des investigations. À ce

jour aucune date de retour en vol n'a été communiquée. Arianespace a refusé

de donner un calendrier pour les prochains lancements d'Ariane 5, indiquant

néanmoins que deux vols étaient prévus avant le lancement du télescope (JWST).

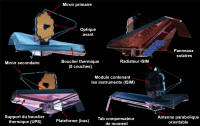

Le JWST n'est pas un satcom ordinaire, son miroir de 6,5 m, véritable

mécanique de précision replié en 3 parties pour rentrer sous la coiffe reste

très sensible aux vibrations. Pas de lancement avant le 31 octobre, la

nouvelle date dépendra des conclusions des différentes commissions

d'enquête. Contrairement aux sondes allant vers les autres planètes du

système solaire, le télescope Web n'est pas assujettit à une fenêtre de tir.

JWST sera placé sur orbite au point Lagrange numéro 2 à 1,5 million de

kilomètres de la Terre et Arianespace a des opportunités de lancement

quasiment quotidiennes. Le programme du JWST a pris 15 ans de retard pour

une facture de 10 milliards $.

De l'air résiduel peut rester emprisonné dans les

différentes couches du bouclier solaire pliées du télescope Webb, ce qui peut

causer des conditions de stress au moment de la séparation de la coiffe (différence de 90 pascals). Les différentes

actions a mener par les ingénieurs vont permettre d'améliorer la sensibilité des senseurs qui

vont voler sur les 3 prochains vols Ariane 5 confirmant que le résiduel de

pression en fin de vol ne dépasse pas les 55 pascals. Les évents passifs à

ouverture automatique ont volé sur le vol de février donnant comme mesure 32

pascals. Le second vol avec des évents passif nouveau s'ouvrant à 80° ont

donné une mesure de 31 pascals.

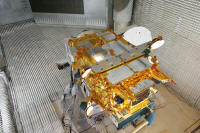

La sonde JUICE (JUpiter ICy

moons Explorer) a l'ESTEC en avril 2021. Elle sera lancée en 2022 et

survolera Jupiter après un voyage de 7 ans. Elle travaillera pendant au

moins trois ans pour observer Jupiter et

mener des études approfondies de trois de ses plus grandes

lunes glacées (Europa,

Ganymède et Callisto), abritant

potentiellement des océans internes.

1er juin, le télescope James Web sera lancé à la mi

novembre. Selon l'ESA, "la revue de qualification a commencé, nous devrions

donc être en mesure de confirmer tout cela d'ici quelques jours ou

semaines." L'instrument sera livré au CSG fin aout avec une campagne de

lancement de 10 semaines.

AR5 ECA VA254

La campagne V254 débute en novembre

2020 avec le

Hissage du premier étage dans le bâtiment d'Intégration

Lanceur (BIL).

l.a campagne est arrété en début d'année suite à la découverte d'anomalies

lors de 2 lancements précédents affectant la coiffe. Une anomalie sur le

dispositif de séparation de la coiffe, qui peine à être corrigée pour le

lancement du téléescope JWT. L'ouverture coiffe est un dispositif

pyrotechnique un cordeau decoupeur d'Hexogene.

Le 9 juin 2021, l'étage ECA est positionné sur le lanceur et le 1er juillet

a lieu le transfert du BIL au BAF.

StarOne D2, Satellite de télécommunications de 4

100 kg construit par Thales Alenia Space (France) pour le compte de Star One

(Brésil).

Eutelsat_SA Quantum, le satellite telecom reprogrammable de l'Europe ,

surnommé "Cameleon" est une mission pionnière qui influera sans doute sur la

manière dont les satellites de télécommunication seront achetés et fabriqués

en Europe.

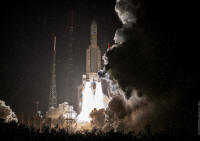

Le lancement a lieu le 31 juillet, Ariane 5

place Star One D2 pour le Brésil,

6 190 kg et Eutelsat Quantum, 3 461 kg en orbite GTO.

VA256, préparation du JWT chez Northtrop Grumman avant

l'envoie au CSG

30 juillet, le carter HM7B tire sa révérence avec la

livraison au hall de montage de Vernon du dernier exemplaire, clef de voute

de la turbopompe du moteur HM7B équipant l’étage supérieur d’Ariane 5.

Cette pièce emblématique du moteur fait partie du patrimoine vernonnais.

Conçue dans les années 70 par les pionniers du spatiale européen, elle fut

présente lors du tout premier vol Ariane 1 de 1979 et a suivi les épopées

d'Ariane 1, 2, 3, 4 et 5 sur la version ECA, couvrant plus de 250 vols.

D'une trentaine de centimètres, elle est capable d'affronter le froid

extrême des ergols oxygène et hydrogène et la chaleur intense des gaz chaud

de la turbine. Elle incarne à elle seule tout le savoir-faire technique dans

le domaine des moteurs cryogéniques ainsi que l'ingéniosité et la compétence

des opérateurs et ingénieurs en production qui ont œuvré toutes ces années

sur cette pièce d'une grande précision. Cette livraison tourne une page

d'histoire de la fabrication de Vernon qui clôture le chapitre HM7B. Ce

dernier carter sera prochainement intégré sur le dernier moteur de vol HM7B

M2138 d'Ariane 5. La fabrication se tourne maintenant sur les composants du

moteur VINCI qui prend la relève du HM7B au profit d'Ariane 6.

18 aout, transport de l'étage ECA pour Ariane 5

VA256 de Brême pour Kourou dans la navire Toucan.

27 aout, la coiffe qui recouvrera le télescope

James Web pour le vol 256 est en partance de Rotterdam pour Kourou

6 septembre, VA256, arrivée du Toucan à Kourou avec

l'étage EPC. la campagne de vol doit durer 55 jours.

AR5 ECA VA255

2 septembre, début de la campagne VA255 avec l'arrivée du

satellite Sycaruse 4A à Cayenne et les premiers éléments du lanceur dans le

BIL. Le lancement est prévu mi octobre, le 22. Ariane 5 lancera le satellite

militaire Syracuse 4A, construite par Thales Alenia Space, afin de fournir

des services de communication à l'armée française. Sous la coiffe également,

le satcom, également construit par Thalés destiné aux connectivités Internet

aux passagers aériens des Amériques, des Caraïbes et de l'océan Atlantique

pour SES Luxembourg.

Depuis sa position orbitale géostationnaire à 67° Est

, SES 17 avec ses quelque 200 répéteurs devra couvrir le continent

américain dans son ensemble, la région Atlantique et les Caraïbes.

SES-17 (6 400 kg) est un satellite de télécommunications à très haut

débit, conçu pour offrir aux clients de SES une connectivité permanente,

ultra-rapide et flexible sur terre, en mer ou dans les airs.

Syracuse 4A, dénommé aussi Comsat NG 1, devra assurer depuis l'orbite

géostationnaire des communications avec les unités militaires françaises

déployées sur différents théâtres d'opération. D'une masse d'environ 3

500 kg, sa charge utile comprend des répéteurs fonctionnant en bande X,

en bande K ainsi qu'un système anti-brouillage. Les satellites

Syracuse-4 doivent en effet offrir une résistance inégalée aux méthodes

de brouillage les plus extrêmes, grâce à des équipements de pointe,

notamment une antenne anti-brouillage active et un processeur numérique

embarqué.

Le contrat Syracuse-4, signé en décembre 2015, porte

sur la construction et le lancement de deux satellites de communications

pour les forces armées françaises, en remplacement des satellites

Syracuse 3A et 3B, lancés respectivement en 2005 et 2006.

Cette 111ème mission d’Ariane 5 verra le lanceur

lourd européen battre trois nouveaux records.

Avec un emport total de 11,2 tonnes au décollage, ce sera la charge

utile la plus lourde jamais lancée par Ariane 5 ECA, battant ainsi

d’environ 300 kg le précédent record du vol VA237 en 2017. La masse

nette cumulée de ses deux charges utiles atteindra 10 263 kg lors de

leur séparation (6411 kg pour SES-17 et 3852 kg pour SYRACUSE 4A), soit

la plus élevée jamais lancée en orbite de transfert géostationnaire (GTO),

à ce jour. Le vol VA255 est également un record en termes de hauteur

pour le lanceur Ariane 5, dont la coiffe dépasse d’exactement 1,5 m la

longueur habituelle.

Le lancement suivant d'Ariane 5 sera celui

du très attendu Télescope Spatial JWST, prévu pour le 18 décembre

2021. Puis ne restera ensuite que cinq autres lancements avant la

mise en retraite vers 2023/2024, concluant plus de 28 ans de

carrière commencée en 1996. Ariane 6 commencera à prendre la relève

dès le troisième trimestre 2022 depuis le nouveau pas de tir ELA4.

Arrivée et

déchargement du satellite Sycaruse sur l'aéroport de Cayenne. Vue de

Sycaruse 3A chez Thales Alenia Space

Arrivée du satellite SES 17

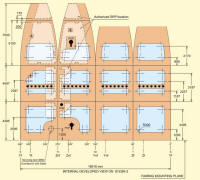

Intégration de SES 17 dans le S5 et mise en

place dans le CCU. Il sera placé comme passager principal sur le vol, c'est

à dire au sommet sur le Sylda

VA255, le satellite Sycaruse enfermé dans le CCU

sort du bâtiment CU S1 au centre technique pour rallier le S5, situé le long

de la route N1 pour remplissage en ergols. Le S5 peut accueillir jusqu'à 8

satellites avec ses 3 grandes salles blanches reliées par un long couloir.

9 septembre, VA256, ArianEspace annonce le lancement du

James Web Telescope pour le 18 décembre prochain.

12 octobre, Kourou, arrivée par le MN Toucan, en

provenance de Californie du télescope James Webb. Camion spécial pour

chargement spécial ! C'est Lester R Sumer qui s'est chargé du transport. La

compagnie est de Lancaster en Pennsylvania

21 octobre, VA255 est sortie du BAF et amené en ZL3. Le

lancement est prévu le 22 octobre dès 22h 01. Le lancement est ajourné

précise AE: "En raison de contrôles supplémentaires sur les équipements de

soutien-sol,VA255 a été annulé. Des investigations sont en cours afin

d'identifier une nouvelle date de lancement. Le lanceur Ariane 5 et les

satellites SES-17 et SYRACUSE 4A sont dans des conditions stables et sûres

sur la rampe de lancement." Le 23, Arianespace annonce un lancement

pour le 24. Le 24, Ariane VA255 décolle à 2h10 TU après un "rouge" ELA à

T-4mn 58 (vérification du système de pressurisation de l'étage EPC). Le vol

255 est à ce jour, la performance maximale demandée à une AR5 ECA, soit 11,

211 tonnes, 51,4 kg de plus que VA237. C'est aussi le vol avec le lanceur le

plus haut opéré, 56,371 m du bas des tuyères au sommet de la coiffe.

Novembre, la mission JUICE est repoussé à aout 2023. La

sonde qui survolera Jupiter et ses 3 plus gros satellites est prévu

initialement dans une fenetre allant du 26 aout au 15 septembre 2022. Une

seconde fenêtre de tir est prévu pour aout 2023, la sonde survolant Jupiter

en aout 2031. Le contrat initial prévoyait un lancement par Ariane 5 ou

Ariane 64. Cela devrait être soit le dernier vol Ariane 5 ou le second avec

Ariane 64. Ariane 5 terminera sa carrière après le vol 261. Dans le

calendrier AE, le vol 260 emportera 2 satellites GEOSat.

9 novembre, hissage de l'étage EPC sur la table de lancement

16 novembre, hissage de l'étage ECA

VA256, 22 novembre, Arianespace annonce un "lèger" report

du lancement du JWST, du 18 au 22 décembre.

Un incident s'est produit

lors des opérations de préparation du télescope dans l'EPCU en S5. "Les techniciens se

préparaient à attacher le télescope Webb à l'adaptateur du lanceur, qui est

utilisé pour intégrer l'observatoire à l'étage supérieur de la fusée Ariane

5. Une libération soudaine et imprévue d'une bande de serrage - qui fixe

Webb à l'adaptateur du lanceur - a provoqué une vibration dans tout

l'observatoire. Un comité d'examen des anomalies dirigé par la NASA a été

immédiatement convoqué pour enquêter et a institué des tests supplémentaires

pour déterminer avec certitude que l'incident n'a endommagé aucun composant.

La NASA et ses partenaires de mission fourniront une mise à jour lorsque les

tests seront terminés à la fin de cette semaine." Le 24 novembre,

les tests supplémentaires menés ont conclu qu'aucun composant

de l'observatoire n'avait été endommagé. Les opérations de ravitaillement

en ergols commencent le 25 novembre et dureront 10 jours." Le lancement reste prévu pour le 22

décembre.

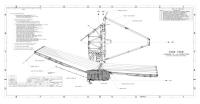

Ariane 5 en configuration de lancement pour le télescope

James Webb. La coiffe mesure 16,19 m de hauteur pour 4,57 m de diamètre.

L'adaptateur CU comprend le cône 3936 et l'ACU 2624 et le "clamp-band" qui

assure la séparation mécanique et l'interface électrique entre le télescope

et le lanceur. Ariane 5 a été sélectionné en 2001 pour lancer le JWT en

remplacement du lanceur Atlas 5 d'ULA, aux performances moindres.

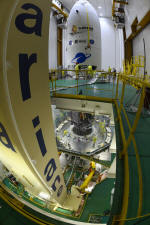

29 novembre, VA256, transfert du lanceur dans le BAF et

transfert du CCU3 du S5 au BAF.

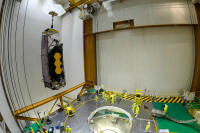

JWT dans le hall d'encapsulation du BAF

Hissage du JWT par la cheminée...

Mise en place du JWT sur Ariane, le 11 décembre

14

décembre, VA256, les équipes du James Webb Space Telescope travaillent sur

un soucis de communication entre l'observatoire et le lanceur. Un retard est

attendu pour le lancement repoussé au 24 décembre.

16 décembre, VA256, un câble entre le télescope et le lanceur a été

identifié comme soucis dans un test d'activité nécessaire avant la mise en

place de la coiffe.

17 décembre, VA256, le JWT est mis sous coiffe. Le lancement est confirmé

pour le 24 décembre.

Répétition du lancement le 19 décembre dans la

salle de contrôle du STScl, Space Telescope Institute, à Baltimore.

20

décembre, VA256, répétition générale du lancement VA256 au CSG, en salle

Jupiter à J-4.

23

décembre, VA256, rollout du lanceur en ZL 3. Avec des conditions météo

favorables pour le 25 décembre, le lanceur est sortie du BAF dans l'après

midi, Ariane 5 parcourant les 2700 m en 2 heures. Le décollage est prévu le

25 à 12h20 GMT.

25 décembre, 00h57,

GMT, début du décompte du vol VA256, à T-8h30mn pour un décollage à 12h20.

La fenêtre de tir dure 32 minutes.

Les vérifications des systèmes électriques d'Ariane 5 commencent à 0147 GMT.

Dernières touches finales sur la ZL3 avec la fermeture des portes de la

table, de la tour, la suppression des barrières de sécurité et la

configuration des conduites de fluide pour le ravitaillement. Le programme

de vol pour le lancement d'aujourd'hui est également chargé dans

l'ordinateur de la fusée.

Après un rapport sur la météo, l'équipe de lancement commence le processus

de remplissage du lanceur à 07 h 42 GMT. Dans un premier temps, les

réservoirs au sol et le réservoir d'hélium de la fusée sont pressurisés,

puis les conduites de carburant refroidies pour conditionner la plomberie

pour le flux d'hydrogène et d'oxygène liquides super froids. Le remplissage

des réservoirs de l'EPC prend environ 2 heures.

Le remplissage de l'étage supérieur

ECA débute à

08h52 GMT et se termine à T-40 mn.

12h11, T-10 mn, un dernier point météo confirme le lancement, le télescope

passe sur son alimentation interne. La séquence automatique démarre à T-7

mn. Suivent à T-6mn, l'arrêt du remplissage des réservoir et à T- 4mn, la

pressurisation des réservoirs.

La

séquence du décollage est initié à T-1mn avec la mise en route du système de

déluge par eau à T-30s, le passage du contrôle lanceur sous l'ordinateur de

bord à T-22 s, le refroidissement du moteur Vulcain à T-18s, le

déclenchement des bruleurs sous le moteur Vulcain à T-5,5s, passage de

relais des systèmes embarqués et passage en mode vol des centrales

inertielles.

Le moteur Vulcain s'allume à T-0 et à T+7s, les EAP sont allumés, le lanceur

décolle. Il est 12h20.

Le programme de

vol du JWT est comparable à celui de la mise en orbite d'un gros satcom en

GTO, avec 2mn 40s de propulsion des EAP, la séparation de la coiffe à T+3mn

40s, l'extinction de l'étage EPC à T+9mn 15s et celle de l'ECA à T+25mn 30s.

Le lanceur passe sous l'oeil des stations de Kourou (Galliot) Natal

(Brésil), Ascension, Libreville (Gabon) et Malindi (Kenya) avant séparation

du télescope à T+27mn 08s, une altitude de 1370 km et une vitesse de 10200

km-s.

"Go Webb, go" s'est exprimé le DDO Jean Luc

Voyer en salle Jupiter après la séparation du télescope...

Filmé depuis l'étage ECA, la

séparation du JWST qui vole maintenant sur son orbite

315km x 1050000 km x 4.2 deg

Le programme de

vol présente néanmoins des

particularités imposées par ses caractéristiques. Pour éviter que

d'éventuelles poches d'air résiduelles puissent entraîner le déchirement du

fragile bouclier thermique au moment de l'ouverture de la coiffe, les 28

évents, situés dans celle-ci qui assurent une dépressurisation progressive

au fur et à mesure de l'ascension du lanceur, ont été modifiés. Plusieurs

mesures ont été également prises pour supprimer toute exposition prolongée

du miroir primaire au Soleil, chose susceptible de déformer sa structure.

L'heure du lancement, vers midi, assure que, durant son

ascension, le Soleil illumine le nez du lanceur et, à la séparation du

télescope, sa partie arrière. La loi d'orientation du lanceur a été modifiée

(contrôle du roulis) pour éviter d'exposer directement les segments du

miroir primaire au Soleil et de créer un point chaud. Le télescope spatial,

avec sa masse de 6,2 tonnes, inférieure à la capacité d'injection en GTO

d'Ariane 5, peut être facilement placé sur sa trajectoire à destination du

point de Lagrange L2,

car celle-ci ne demande qu'un faible surplus de vitesse par rapport à

l'orbite GTO. 206 secondes après le décollage, alors que le lanceur se

trouve à une altitude de 115 kilomètres, les deux moitiés de la coiffe sont

larguées et le télescope JWST commence à transmettre des télémesures aux

contrôleurs au sol. La séparation du JWST avec l'étage ECA intervient à une

altitude de 1400 kilomètres, soit environ 30 minutes après le décollage.

La trajectoire ne doit

pas passer trop près de la Lune pour ne pas avoir à corriger l'influence

gravitationnelle de celle-ci. Tout éclipse du Soleil par la Terre et par la

Lune doit être évitée pour ne pas priver le télescope spatial d'énergie, la

trajectoire imposée par le lancement doit permettre l'insertion sur une

orbite autour du point de Lagrange L2 qui ne s'écarte pas trop de ce

dernier.

|

La coiffe recouvrant Webb mesure 17

mètres de hauteur pour 5,4 m de diamètre. 28 orifices de "purge" ou

évents sont disposés à tout autour, au milieu pour permettre la

dépressurisation pendant le vol. Ces évents permettent à l'air

emprisonner sous la coiffe à s'évacuer au fur et à mesure de l'ascension

du lanceur. Lors des premiers tirs du lanceur Français Diamant, rien

n'était prévu pour évacuer cet air, la coiffe était donc étanche, la

pression n'étant libérée qu'au moment de son largage. Lors du vol

Diamant B5,

un léger décalage dans le temps de 2 ordres

pyrotechniques qui auraient du être simultanés a fait que le

déverrouillage coiffe s'est produit avant le largage de la sangle

inférieure. La pression résiduelle ayant fait bailler la coiffe, la

sangle s'est coincée et ne s'est pas larguée. Du coup, les ingénieurs

ont rapidement percé des trous à la base de la coiffe Black Arrow qui

avait été adaptée pour la version BP4. Les mesures de pression sous

coiffe du vol du premier vol Diamant BP4 ont montré qu'il fallait

évacuer l'air encore plus vite (un lanceur, c'est une pompe à vide) et

d'autres trous ont été rajouté pour le vol BP4 2. Depuis, pour Ariane,

la société Contravès a conçu des évents plus sophistiqués et on a su

mieux modéliser la loi de pression sous coiffe.

Coupe de la coiffe Ariane 5 avec les 28 évent disposés

autour .

Les évents disposés autour de coiffe pour le vol VA256. Ces évents qui servent à évacuer l'air

lors du lancement sont restés ouverts tout au long du vol, pour que Webb

ne subisse pas de choc de dépressurisation grâce à un dispositif

d’ouverture forcée des évents coiffe conçu par RUAG pour forcer

l'égalisation de la pression à l'intérieur et à l'extérieur. Ces mêmes

évents assurent sur le pad

l' évacuation de la ventilation grand débit et doivent absolument se

fermer en cas de panne de la ventilation sur ce pas de tir pour éviter

l'entrée d'air humide de la Guyane. De ce fait, les évents ne doivent

absolument pas être laissés ouverts en zone de lancement. En vol,

l'évent s'ouvre par la pression interne qui appuis sur "l'aile' de plus

grande surface de ce dernier (l'axe est décentré et les ailes sont

asymétriques) et l'action de l'accélération de la poussée.

|

Le programme du

télescope James Webb a été lancé en 1989 par la NASA, l'ESA et l'agence

spatiale Canadienne. En 2002, il est baptisé du nom du second administrateur

de la NASA James Webb qui oeuvra pour le programme Apollo.

Le JWST, 6,2 tonnes, le plus grand et plus onéreux télescope

spatial jamais lancé dans l'espace, est conçu pour poursuivre les travaux du

télescope spatial Hubble, en effectuant toutefois ses observations

dans des longueurs d'ondes plus longues. Initialement prévu en 2013, le

lancement du télescope est repoussé plusieurs fois faisant dépasser le

budget de 3 à 10 milliards $.

James Webb, administrateur de

la NASA entre février 1961 et octobre 1968, décédé en mars 1992

Le

télescope une fois en orbite est haut de 8

mètres pour 21,2 mètres de long et 14,2 mètres de large.

Après son

lancement, le télescope Webb voyagera sur une trajectoire d'évasion vers son

orbite cible à plus de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Faisant partie

du réseau coopératif Estrack de l'ESA, l'antenne de 10 mètres à Malindi, au

Kenya, établira le premier contact depuis le sol avec la mission naissante,

avec la très importante "première acquisition de signal". Environ 23 minutes

après le décollage, Malindi localisera le lanceur Ariane 5 en vol, s'élevant

au-dessus de l'horizon ouest, abritant toujours sa précieuse cargaison.

Seulement cinq minutes plus tard, Webb se séparera de la fusée et commencera

sa vie solo dans l'espace. A partir du moment de la séparation, Malindi aura

trois phases de visibilité avec la mission ; au début, la station sera en

« appel privé » avec Webb pendant la première heure après la séparation,

après quoi l'antenne spatiale profonde de la NASA à Canberra se joindra à

l'appel et Malindi passera en sauvegarde. Lorsque le vaisseau spatial ne

sera plus visible depuis Canberra, Malindi reprendra les rênes une fois de

plus avant que la station de Madrid de la NASA ne se joigne à l'appel.

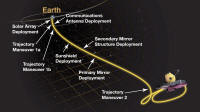

La séquence de déploiement du JWT durera près de

13 jours avant l'injection sur orbite 29 jours après le lancement:

+31 mn, déploiement des panneaux solaires;

+ 2h, déploiement antenne grand gain;

+ 3 J, déploiement structure bouclier solaire;

+ 4 J, déploiement de la structure porteuse du télescope;

+ 5 J, déploiement des couvertures de protection bouclier solaire;

+ 6 J, déploiement des mats support latéraux du bouclier solaire;

+ 7 j, mise sous tension du bouclier solaire;

+ 10 J, déploiement miroir secondaire;

+ 11 J, dépliement radiateur arrière;

+ 12 et 13 J, déploiement miroir latéraux du télescope;

Quelques jours après la mise en

orbite du télescope, la NASA vient de terminer l’évaluation du

potentiel de durée de vie du JWST obtenu grâce à son économie de

carburant : 20 ans.

Soit le double de la durée de vie

minimum prévue de 10 ans! Et cette économie de carburant est en

grande partie due à l’excellence d’Ariane5.

Une performance saluée par la NASA,

comme le détaille un article d’Ars Technica (lien en commentaire.)

Elle s’explique par l’extraordinaire précision du lanceur lourd

européen, à laquelle il faut rajouter l’attention particulière

accordée à cet exemplaire VA256, dont la composition ne doit rien au

hasard. Son moteur Vulcain par exemple, était l’un des meilleurs

jamais produit. Sélectionné pour ses admirables performances au banc

d’essai. Le choix des boosters d’après leurs paramètres de

production a lui aussi été soigneusement réalisé. Au final, le JWST

peut se vanter d’avoir bénéficié d’une des meilleures Ariane 5

jamais produite!

|

Date

|

Vol

|

Lanceur

|

Satellites

|

Commentaires |

| |

|

31 juillet |

VA254 |

L5113 |

Eutelsat Quantum

Star One D2 |

|

|

24 octobre |

VA255 |

L5115 |

SES 17

Syracuse 4A (Comsat-NG 1) |

Record de masse satellisée 10,254 tonnes |

|

25 décembre |

VA256 |

L5114 |

JWST (James Webb Space Telescope)

|

1060e satellite lancé par AE; 112e Ar5, 336e lancements AE |

|

|

| |

|